- 医療関係者向けホーム

- 医療関連情報

- あぶらの話

- あぶらの話 第1回

“あぶら”を漢字で書くとすると、どの字を最初に想像しますか。

“あぶら”は「水にまじらない(溶けない)可燃性の液体の総称」と定義されており、一般に「油」と「脂」、そして「膏」の3つの漢字が当てられます。では、「油」「脂」「膏」はどのように使い分けられるのでしょうか。

まず「 」ですが、これは「常温で液体の“あぶら”」を指します。サラダ油やオリーブ油など植物性の“あぶら”や、イワシ・サバ・アジなどの青魚に多く含まれる“あぶら”であるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)などの魚油もこれに該当します。

」ですが、これは「常温で液体の“あぶら”」を指します。サラダ油やオリーブ油など植物性の“あぶら”や、イワシ・サバ・アジなどの青魚に多く含まれる“あぶら”であるEPA(エイコサペンタエン酸)やDHA(ドコサヘキサエン酸)などの魚油もこれに該当します。

「石油」「灯油」「軽油」など鉱物性の“あぶら”も、常温では液体であることが多く、「油」の文字を使います。水や液体に関連する「氵(さんずい)」が付いていることからも、イメージしやすいですね。

一方、「 」は「常温では固形のあぶら」を指し、動物の皮下につまった“あぶら”などにこの文字を使うのが一般的とされています。また、「脂汗(あぶらあせ)」など皮膚から染み出た“あぶら”にも、液体でありながら慣用的に「脂」を使うことがあるようです。

」は「常温では固形のあぶら」を指し、動物の皮下につまった“あぶら”などにこの文字を使うのが一般的とされています。また、「脂汗(あぶらあせ)」など皮膚から染み出た“あぶら”にも、液体でありながら慣用的に「脂」を使うことがあるようです。

原料から“あぶら”をみると、植物性には不飽和脂肪酸が多く含まれ、動物性には飽和脂肪酸が多く含まれています。不飽和脂肪酸は融点が低く常温では液体に、飽和脂肪酸は融点が高いので固体になることがほとんどです。結果として植物性の“あぶら”は「油」を、動物性の“あぶら”は「脂」を使うことが多くなっているようです。

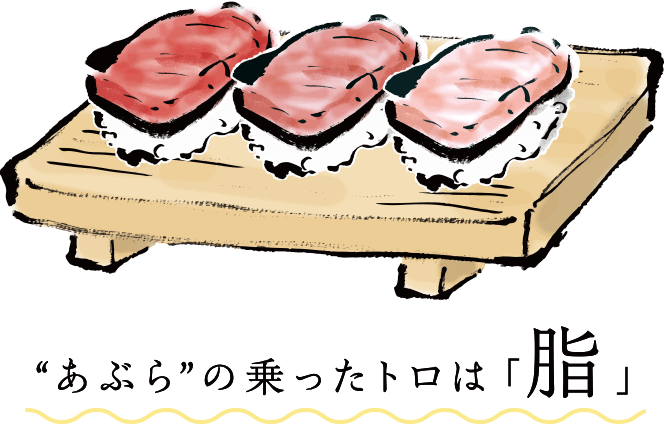

悩ましいのが魚の“あぶら”です。前述のとおり、不飽和脂肪酸であるEPAなどの魚油は常温で液体であり、通常は「油」が使われます。しかし、「“あぶら”の乗ったトロ」といった表現では「脂」が使われます。

魚の“あぶら”は動物性でありながら不飽和脂肪酸が多く、融点が低いのが特徴です。高級寿司ネタであるマグロのトロの“あぶら”は、お皿に載っているときには脂(固体)として存在しますが、舌の上でとろけて美味しい「油」になるというわけです。

「 」も“あぶら”を表す漢字の1つです。こちらは、「とろりととけた肉のあぶら」の意味に使われます。ただし、単独で用いられることは少なく、「軟膏」といったように単語として用いられることや、「膏血(こうけつ)を絞る」などの慣用句として用いられるのが主なようです。

」も“あぶら”を表す漢字の1つです。こちらは、「とろりととけた肉のあぶら」の意味に使われます。ただし、単独で用いられることは少なく、「軟膏」といったように単語として用いられることや、「膏血(こうけつ)を絞る」などの慣用句として用いられるのが主なようです。

人が苦労して得たものを絞り取るというもので、転じて、重税を課す、税を厳しく取り立てるということ

古典落語にある「ガマの“あぶら”売り」は、ガマがおのれの姿が鏡に映るのを見て驚いて、たら~り、たらりと流す脂(汗)を膏薬にして売るという話です。意味からすれば「ガマの脂売り」でも「ガマの膏売り」でもよさそうですが、なぜか「ガマの油売り」と表記されることが多いようです。

「油」と「脂」と「膏」。同じ“あぶら”でも、積極的に摂取した方がよい“あぶら”もあれば、摂り過ぎはよくない“あぶら”も。漢字と同じで、うまく使い分けることが肝心ですね。

- [参考]

- 新村 出 編「広辞苑 第七版」(岩波書店)77-78.2018

- 山田 忠雄 編「新明解国語辞典 第八版」(三省堂)38.2021

- 浜島 守男、太田 昌男「油屋さんが書いた食用油の本」(三水社)61,98-99.1996

2023年4月作成

17223-1 A1 GT