- 医療関係者向けホーム

- 医療関連情報

- 心電図クイズ

- 旭川医科大学 編 Q1

心電図クイズ

旭川医科大学 編

労作時の息切れで来院した60歳男性

難易度

- 出題:

-

- 旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野 講師

竹内 利治 先生

- 旭川医科大学 内科学講座 循環・呼吸・神経病態内科学分野 講師

- 症 例

- 60歳,男性

- 主 訴

- 労作時の息切れ

- 現病歴

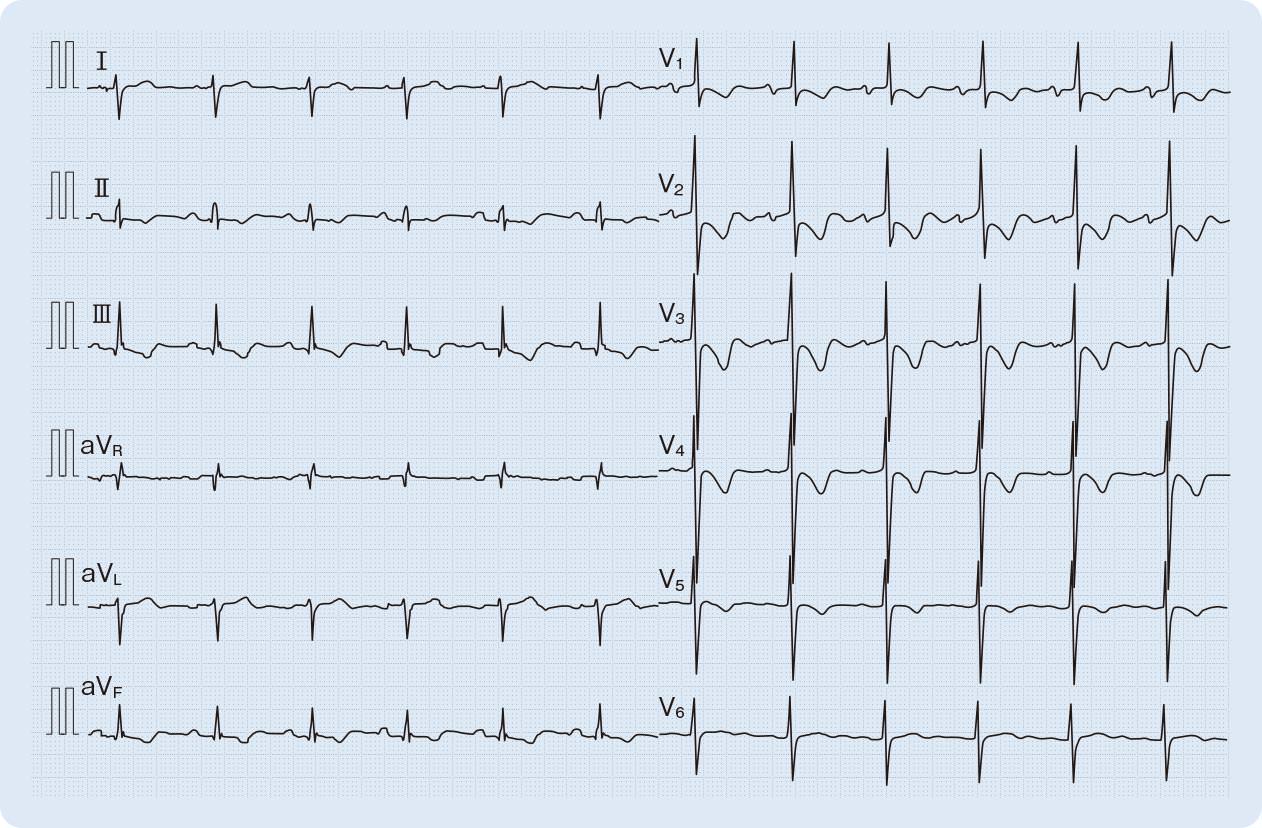

- 2年前から数百メートルの歩行で息切れを自覚していた。その後,次第に歩行距離が短くなり,1週間前から室内歩行でも息切れが出現するようになり,近医を受診した。心電図に異常が見られ,当科に紹介された。来院時12誘導心電図を図1に示す。

- 既往歴

- 35歳から双極性障害にて精神科に通院

- 家族歴

- 特になし

- 身体所見

- 身長172cm,体重68kg,血圧124/82mmHg,脈拍70/分・整,SpO2 90%,胸部聴診上Ⅱ音の亢進,心雑音なし,呼吸音正常。浮腫なし

血液ガス所見(室内気):pH 7.427,PaCO2 36.9Torr,PaO2 60.6Torr,HCO3- 24.5mEq/L

胸部X線写真:心胸郭比57%,肺うっ血なし,胸水なし

慢性の経過,血液ガス所見,陰性T波

慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)

解 説

本症例の心電図所見と診断について

心拍数74/分の洞調律であり,電気軸は135度と右軸偏位。Ⅱ,Ⅲ,aVFのP波増高,V1, 2誘導の二相性P波を認め,S1Q3T3パターン,V1のR/S比>1,V5のR/S比<1を認めた。さらにⅡ,Ⅲ,aVF,V1~5の陰性T波から著明な右心負荷を呈する疾患であることが想定された。

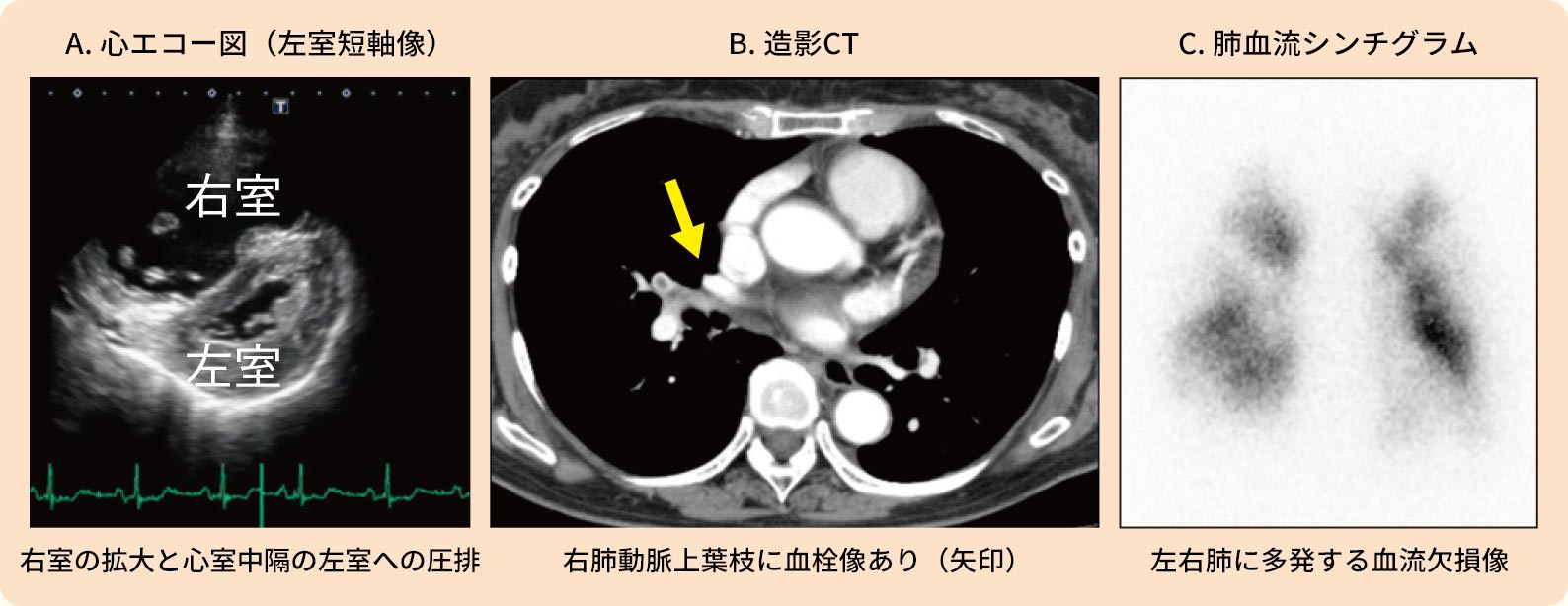

心エコーでは,右室の拡大と心室中隔の左室への偏位,圧排(左室D-shape)が認められ(図2A),三尖弁最大圧較差83mmHgと著明な肺高血圧を認めた。さらに,造影CTにて左右肺動脈末梢の血栓像(図2B),肺血流シンチグラムで多発性の血流欠損(図2C)を認めたことから,慢性血栓塞栓性肺高血圧症(CTEPH)と診断した。

CTEPHの心電図所見は右心負荷の程度などによってさまざまであるが,本症例で認められたS1Q3T3パターンなどは特異性が高いものの,感度は低い。

一方,右室の下壁に当たるⅢ誘導と,前壁に当たるV1誘導の両者に陰性T波を認めることが多く,また特異度も高い。本症例のように広範囲の陰性T波が見られる場合は,右心負荷が重度であることを反映している。

本症例の経過とCTEPHに対する治療について

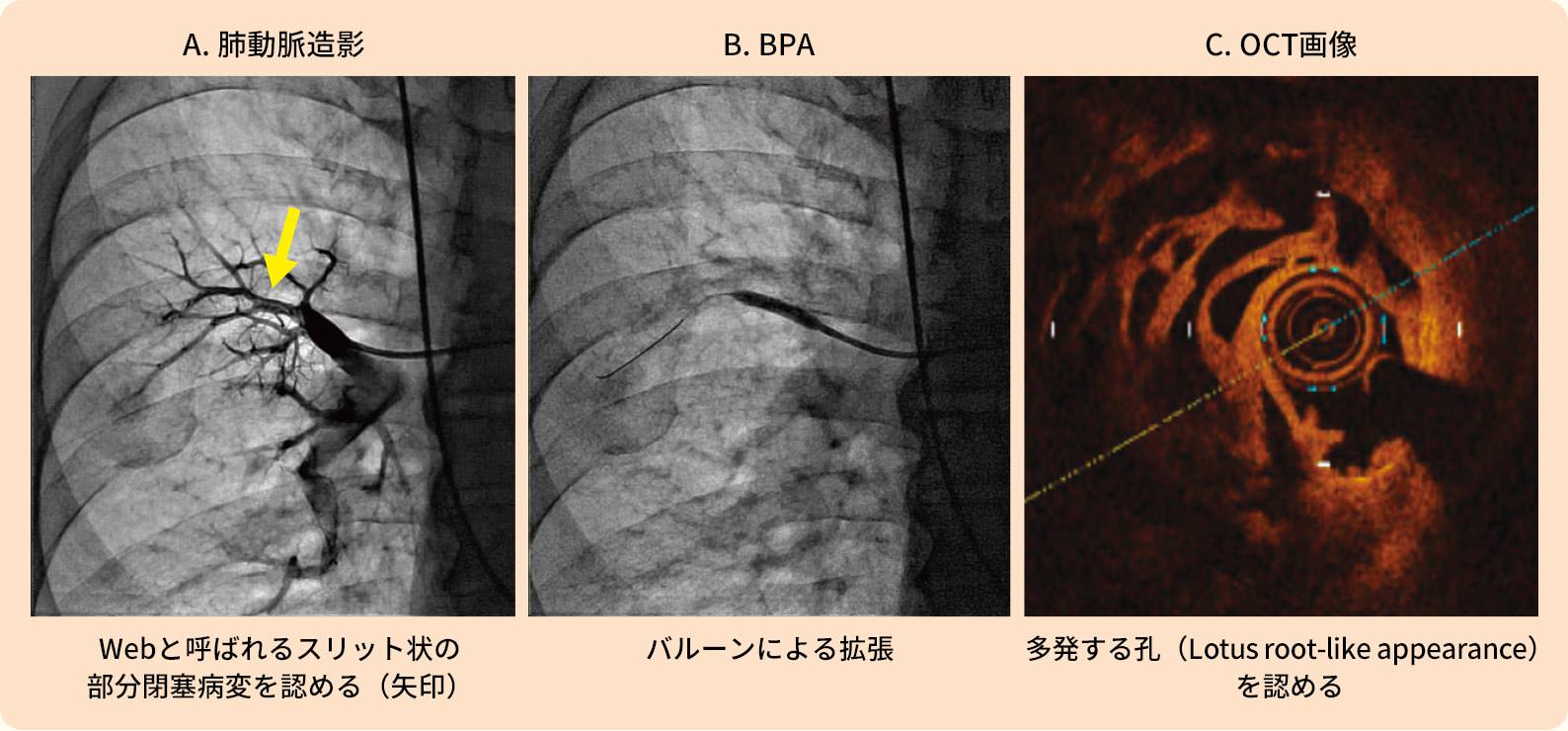

CTEPHに対する治療法としては,薬物治療,経皮的肺動脈バルーン形成術(BPA;balloon pulmonary angioplasty),外科的血栓内膜摘除術がある。本症例ではまず,酸素治療に加えワルファリンによる抗凝固療法と可溶性グアニル酸シクラーゼ刺激薬のリオシグアトの投与を開始した。自覚症状および心エコーでの肺動脈圧の改善は限定的であり,次に肺動脈造影で認められた左右肺動脈のスリット状もしくはバンド状の部分閉塞病変に対しBPAを施行した(図3A,B)。光干渉断層法(OCT;Optical Coherence Tomography)にてスリット状のWeb病変を観察したところ,多くの孔から成るLotus root-like appearanceを呈していた(図3C)。CTEPHの発症機序は明らかではないが,Web病変は血栓の器質化と再疎通を繰り返すことにより形成された所見と考えられている。

本症例は,2回に分けて左右肺動脈の6病変に対しBPAを行った。これにより,平均肺動脈圧は45mmHgから36mmHgまで低下し,一時的に退院することができた。今後さらなる肺動脈圧の低下を目指して,再度BPAを施行する予定である。