- 医療関係者向けホーム

- 医療関連情報

- クリニック訪問記

- クリニック訪問記 vol.11 医療法人社団聖眞会 きしろメンタルクリニック

2025年10月07日公開

神奈川県川崎市多摩区の向ヶ丘遊園駅前にあるきしろメンタルクリニックは、心療内科、精神科、老年精神科を標榜するクリニックとして、2007年4月に開業しました。多様な背景を持つ患者さんに対して、「来るものは拒まず」の方針で幅広い精神疾患を診療している同クリニック院長の木代眞樹先生に、開業の背景をはじめ、クリニックの特徴やこだわり、精神科治療の考え方、今後の展望などについてお話を伺いました。

施設紹介

■ 医療法人社団聖眞会 きしろメンタルクリニック

神奈川県川崎市多摩区登戸2710-6 第2ネスト向ヶ丘

(クリニック)202号室

(HEAD OFFICE)102号室

木代 眞樹 先生

(医療法人社団聖眞会 きしろメンタルクリニック 院長)

患者さんとの接点を求めて精神科の道に。

恩師の急逝をきっかけに開業

木代 眞樹 先生

(きしろメンタルクリニック 院長)

私は1989年に聖マリアンナ医科大学を卒業し、まずは同大学の放射線医学教室(現:放射線診断・IVR学講座)の研修医として、X線やCTの読影に明け暮れる日々を送っていました。しかし1年程経った時、読影するだけでなく、患者さんと接することのできる診療科に行きたいという思いが芽生え始めました。ちょうどその頃に同期生から精神科の話を聞いたことをきっかけに興味を持ち、精神科の研修を受けることにしました。そこで恩師である青葉安里先生に出会って精神科診療の面白さややりがいに触れ、精神科に進む決意を固めました。

1991年4月に同大学の大学院に入学し(神経精神科学教室に入局)、日常臨床業務に従事する傍ら、三鷹市にある長谷川病院にも出向して様々な疾患の診療経験を積みました。2004年には長谷川病院の副院長に就任しましたが、2006年に神経精神科学教室の青葉主任教授が急逝されたことをきっかけに、聖マリアンナ医科大学神経精神科学教室と長谷川病院を辞職して2007年4月にきしろメンタルクリニックを開業しました。

バラエティに富んだ土地柄を背景に、

年齢・疾患問わず幅広い患者さんを受け入れる

クリニック入口。様々な背景の患者さんを

熊のぬいぐるみが迎え入れてくれる。

開業する場所は、聖マリアンナ医科大学や長谷川病院の近くがよいと考えていました。そこで開業コンサルタントに相談し、物件を見る練習として最初に訪れたのが今も当院が入居している建物でした。駅から近く、近隣に駐車場や薬局があるといった環境に加え、オーナーの方が偶然「聖マリアンナ医科大学の方にお貸ししたい」と考えておられ、まさに運命的な出会いで開業の地を決めることができました。

川崎市多摩区は古くからの住宅街ですが、新宿へアクセスしやすく通勤に便利なため、東京のベッドタウンとして若い世代にも人気がある地域です。また大学のキャンパスが多く存在し、学生の街としても知られています。一方で近くには梨の農園もあり、非常にバラエティに富んだ土地柄といえます。

こうした背景から、来院される患者さんの年齢層は10代から90代までと幅広く、ご夫婦から独り暮らしの社会人、学生など、様々な背景を持った患者さんが来院します。

心因性疾患の患者さんが増加。

認知症と成人のADHDの鑑別診断に難儀することも

多様な患者さんに対応するために、「来るものは拒まず」の方針のもと、精神科疾患全般を幅広く診療しています。

近年は、ストレスの多い現代社会で「こころの病」にかかる人が増えていることを反映してか、心因性疾患の患者さんが増えたと感じています。発達障がいの患者さんも増えていますが、これは発達障がいを患う方が増えたわけではなく、一般に対する疾患啓発が進んで認知度が高まったことや、医師側の診断スキルが向上したことなどから、以前は診断されずに見過ごされていた患者さんが診断されるようになった結果ではないかと思います。

注意すべきは、物忘れが多くて認知症が疑われる患者さんが、若かりし頃も実は物忘れが多かった場合や、認知症診断後、7~8年経過しても病状が進行しないような場合は、ADHDだった可能性があるということです。特にご高齢の方では、子どもの頃に物忘れが多かったかどうか、確認するのが困難な場合も多く、認知症と成人のADHDの鑑別診断は非常に難しいと痛感しています。

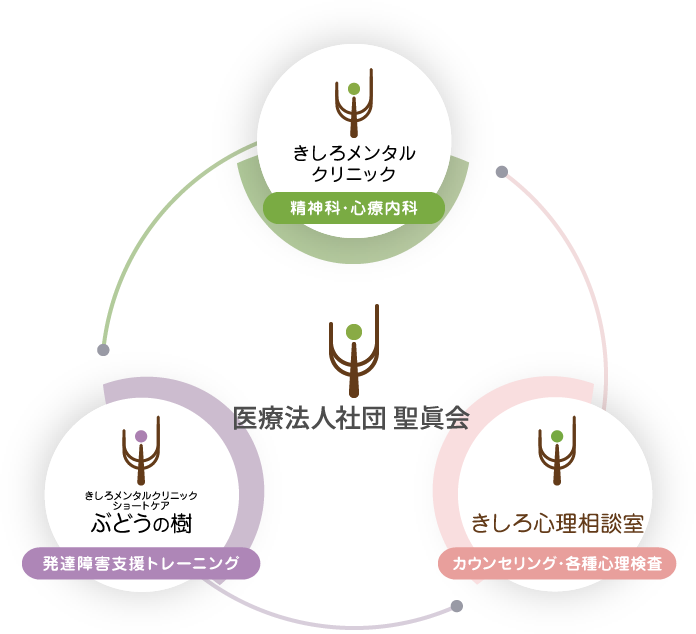

「診療」「ショートケア」「カウンセリング」の三本柱で

患者さんを支援

患者さんが家庭や社会で生活するためには、医師や看護師、臨床心理士/公認心理師など多職種でサポートする必要があると考えています。そこで、きしろメンタルクリニックで精神疾患患者さんを診療するだけでなく、同じ建物内に発達障がい患者さんの社会復帰を支援するショートケア「ぶどうの樹」と、心理検査やカウンセリングを行う「きしろ心理相談室」を併設し、これらが三本柱となって連携をとりながら患者さんをサポートしています。

「診療」「ショートケア」「カウンセリング」の三本柱。

患者さんを多職種でサポート。

きしろメンタルクリニック:主に薬物療法と精神療法で精神疾患の治療に取り組んでいます。治療に際しては、どちらかの治療法を偏重することなく、患者さん一人ひとりに適した治療法を選ぶようにしています。その結果、ときには両方の治療法を併用して相補的な効果を期待することもあります。

薬物療法については、安全性が重要なのはいうまでもありませんが、副作用を意識しすぎて投与量を減らしてしまうと、その結果、症状が十分に改善せず遷延化してしまうことがあります。これでは本末転倒です。薬物療法が有効な患者さんに対しては、承認された用法及び用量を守りつつ、しっかりと効果が得られる十分量で治療することが、精神科医としての務めだと考えています。

ショートケアぶどうの樹:主に発達障がいの患者さん向けのプログラムを行っています。プログラムは自閉スペクトラム症(ASD)の患者さんのグループとADHDの患者さんのグループに分けて実施していますが、どちらのグループにも該当しない患者さんを対象としたレクリエーション中心のグループや、就労支援を目的としたグループも設けるなど、幅広いショートケアプログラムを行っています。

きしろ心理相談室:臨床心理士/公認心理師による心理検査やカウンセリングを行っています。私は開業当初から心理検査に力を入れたいと考えていたので、しっかり時間をかけて取り組んでいます。心理相談室を立ち上げたばかりの頃は、心理検査に時間がかかって患者さんに負担を強いることもありましたが、近年は私を含むスタッフのスキルが向上し、全ての心理検査をしなくても疾患の見当をつけることができるようになってきました。

医師のマンパワー拡充と多職種でのチーム医療で、

患者さんの治療満足度を向上

近年、精神科の需要は益々増加し、患者さんの抱える悩みも多様化しています。一方で患者さん一人ひとりの診察に費やすことのできる時間には限りがあります。このような現状下で、いかに患者さんのニーズに応えていくか、これからの精神科診療における大きな課題ではないかと考えています。

当院ではそのための取り組みとして、医師を10名以上に増員して、主治医制で初診患者さんを受け入れつつ、再診患者さんもしっかりと診療できるような体制を整えています。しかし、それでも患者さん(特に再診患者さん)が望むほどの診療時間を確保することができず、「きちんと話を聞いてもらえなかった」と不満を感じさせるおそれがあります。そこで、医師による診療だけで済ますことなく、ソーシャルワーカーによる相談や、臨床心理士/公認心理師によるカウンセリングを積極的に併用することで、たとえ診療時間が期待よりも短くても、しっかり患者さんに満足してもらえるよう、多職種によるチーム医療で取り組んでいます。

スタッフの働きやすい労働環境を整備し、

パフォーマンスとモチベーションの向上を目指す

開業当初から、スタッフが働きやすい環境であることを重視してクリニックを運営してきました。産休や育休はしっかり取得してもらい、また復職もスムーズにできるようにしています。有給休暇も積極的に取得してもらい、誰かが急に休暇を取得した場合は、スタッフが自主的に配置を調整してくれています。このようにスタッフが十分に休暇を取得できるような環境を整えることは、パフォーマンスやモチベーションの向上につながり、結果的に患者さんに質の高い医療を提供することにもつながるのではないかと思っています。

また当院はスタッフ数が多く、皆で様々な意見を出し合えることが大きな強みの一つだと考えています。自分の理想や考えに固執することなく、若いスタッフのフレッシュな意見を積極的に取り入れることで、時代によって変わっていく患者さんのニーズに、柔軟に対応できるようになっているのではないでしょうか。

今後

の

展望

「多職種によるチーム医療の充実」と

「経営基盤の強化」の両輪をしっかり回す

今後も増加し続ける精神疾患患者さんに対応し、患者さんの治療満足度を高めるためには、多職種によるチーム医療が益々重要になると思います。一方、そのためには院長である私がしっかりとクリニックの経営基盤を固め、スタッフのモチベーションを維持し続けなくてはなりません。

当院の院長として、ときにはスタッフの皆に助けてもらいながら、「多職種によるチーム医療の充実」と「経営基盤の強化」という両輪をしっかり回し、よりよい医療の提供のためにこれからも努力していきたいと思います。